Imagine que você está em 1902, está com pensamentos a mil por hora, cheio de ideias originais para fazer um filme que, até então, aborda um assunto que seus colegas diretores ainda não exploraram.

A história em sua mente — inspirada pelas obras de Júlio Verne — é mais ou menos assim:

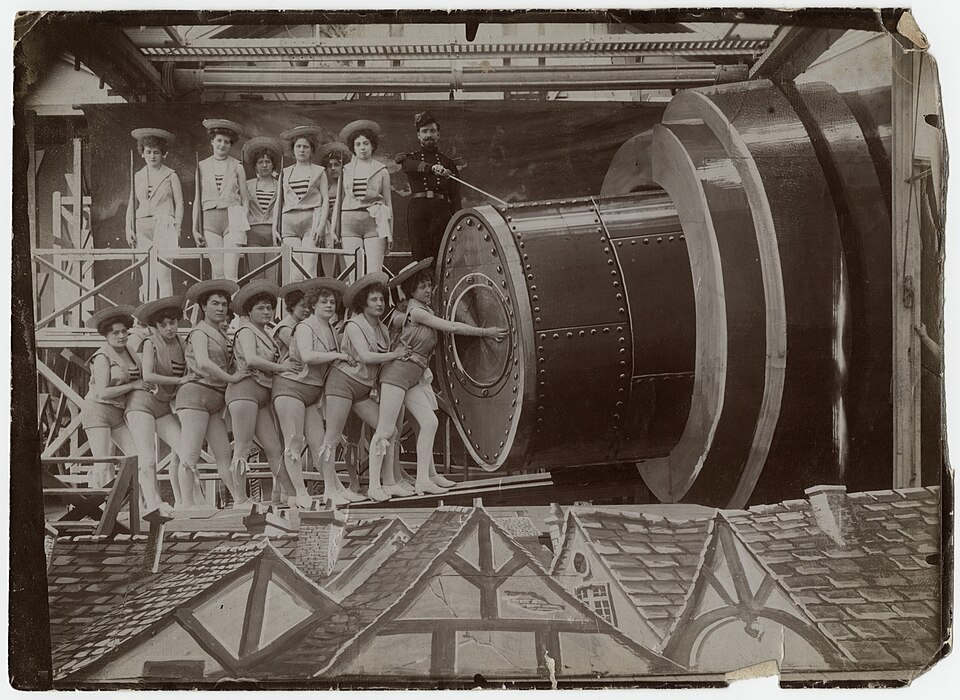

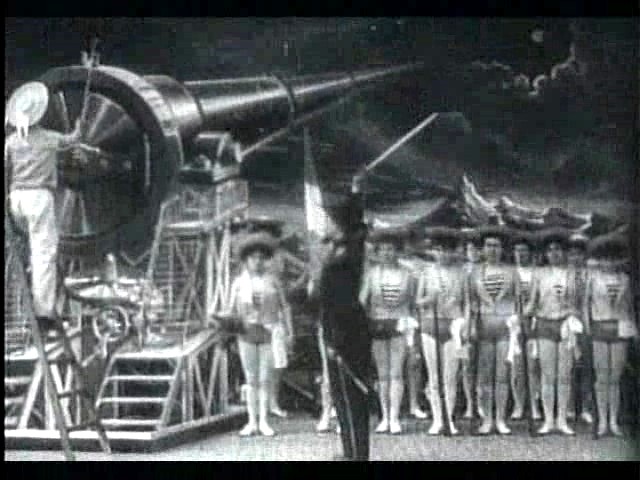

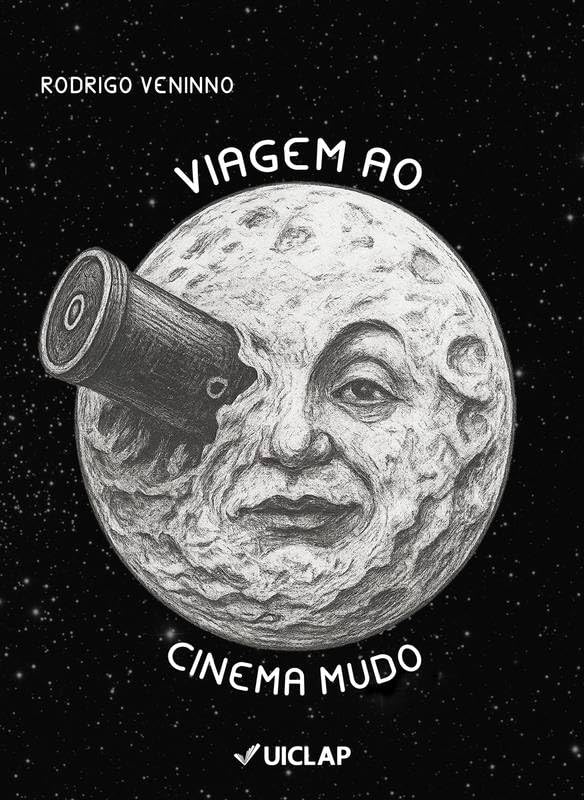

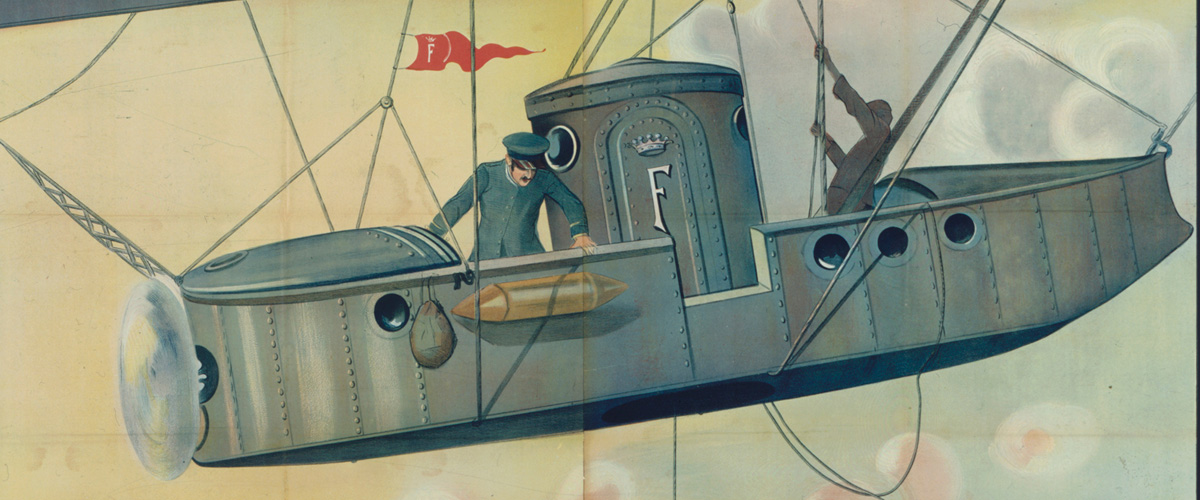

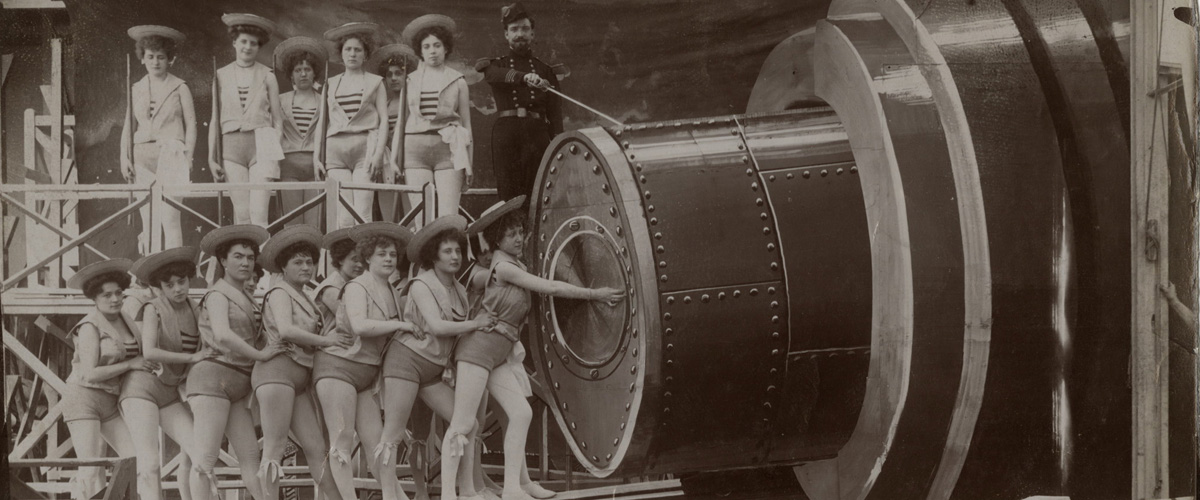

Durante uma conferência astronômica, o Professor Barbenfouillis propõe uma missão audaciosa: uma expedição tripulada à Lua. Após silenciar um colega cético em uma discussão calorosa, o projeto é aprovado com entusiasmo. Em uma fundição industrial, operários trabalham arduamente na construção de uma cápsula em formato de projétil e de um canhão colossal. No dia do lançamento, sob aplausos e fanfarras, os astrônomos embarcam e são disparados em direção ao espaço, culminando na icônica cena em que o foguete atinge o "olho" da face da Lua.

Ao desembarcarem no solo lunar, os viajantes contemplam o nascer da Terra antes de caírem no sono. O descanso é interrompido por fenômenos celestes e uma nevasca enviada por deuses astrais incomodados. Ao explorarem o interior de uma caverna repleta de cogumelos gigantes, o grupo é confrontado pelos Selenitas, os habitantes locais.

A tensão escala rapidamente: os exploradores descobrem que as criaturas explodem ao serem golpeadas com guarda-chuvas; o grupo é capturado e levado ao palácio real; Em um ato de bravura e desespero, o professor destrói o Rei dos Selenitas, permitindo a fuga dos cientistas.

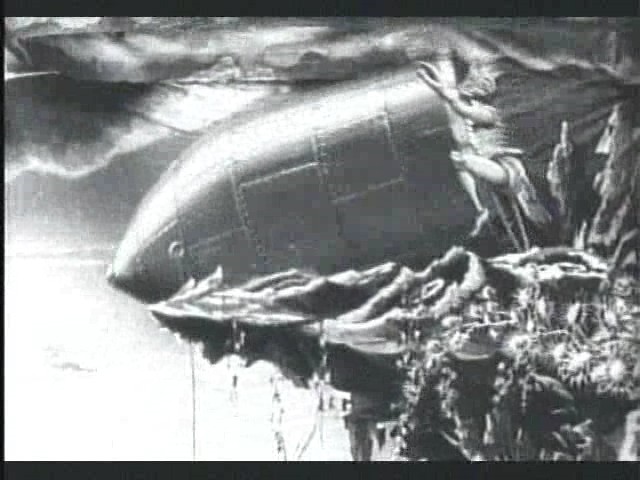

Perseguidos pelos nativos, os astrônomos correm de volta à cápsula. O projétil é empurrado por um precipício lunar, caindo em direção à Terra e mergulhando no oceano. Após serem resgatados por um navio e levados ao porto, os heróis são recebidos com uma festa monumental, condecorados com medalhas e celebrados em um desfile público, imortalizando a primeira grande aventura espacial do cinema.

Excelente ideia!... Mas tem um problema... ainda não inventaram o computador, muito menos o CGI. Nem mesmo efeitos mais simples, como gelo seco que, embora já tenha sido inventado, só virá a ser comercializado quase duas décadas depois.

Ah, mas se você é Georges Méliès , você tem o improviso do teatro, a criatividade pulsando, a experiência com mágica e ilusionismo.

, você tem o improviso do teatro, a criatividade pulsando, a experiência com mágica e ilusionismo.

E isso muda tudo.

Mas antes de continuarmos, uma nota importante: essa série de artigos sobre os efeitos especiais é destinada a fãs amadores e curiosos como eu. Aos amigos e visitantes especialistas em cinema, tudo vai parecer muito óbvio e até poderá soar batido demais falar de Méliès e Viagem à Lua num texto de abertura da série. Senhores... só peço que relaxem, voltem para suas pesquisas aprofundadas e nos deixem aqui para que possamos nos divertir.

Dito isso...

Se quiser assistir antes de continuarmos, clique aqui.

Os efeitos de Viagem à Lua não nascem de tecnologia. Eles nascem de improviso. Méliès não pensava como cineasta no sentido moderno — ele pensava como alguém que precisava enganar o olhar do público, só que agora com uma câmera parada na frente do palco. O filme marca justamente esse momento em que ele percebe que a câmera não serve só para registrar um truque, mas pode virar parte do truque.

As transições entre as cenas são um bom exemplo disso. Para sair do Clube Astronômico e chegar à oficina onde o projétil é construído, Méliès usa fades feitos na marra, sobrepondo imagens. Uma cena vai clareando enquanto a outra escurece. Não é só troca de cenário, é condução do olhar. No retorno à Terra, ele repete a lógica: a cápsula some por baixo do quadro e reaparece por cima no plano seguinte, criando a sensação de queda contínua. Simples, mas extremamente eficaz.

A cenografia deixa bem claro que o objetivo nunca foi parecer real. Tudo é pintado à mão, inspirado no trompe-l’oeil1 do teatro. Crateras, prédios, paisagens lunares — tudo existe para funcionar a partir de um único ponto de vista. Para dar profundidade na película em preto e branco, Méliès pinta os cenários em tons de cinza bem calculados. O que está na frente é sólido; o que está atrás é pintura. Se a câmera se mexesse, o truque acabava. Por isso ela fica parada, como se fosse um espectador sentado na plateia.

E aí chegamos ao grande símbolo do filme: o rosto da Lua. Aquilo não é desenho animado, não é efeito fotográfico sofisticado e muito menos uma escultura. É um cenário físico simples, essencialmente um painel plano pintado com a superfície lunar. O “rosto” em si não é modelado nem esculpido: ele pertence a um ator real, posicionado atrás do cenário, com o rosto atravessando uma abertura cuidadosamente recortada.

É justamente essa solução que dá vida à cena. O volume, as sombras e a expressão não vêm da pintura, mas do próprio rosto humano iluminado em estúdio. A Lua não parece sofrer porque foi desenhada assim — ela sofre porque alguém ali está fazendo aquela careta.

Quando o foguete atinge o olho da Lua, não há truque complexo. O projétil é uma maquete suspensa por cabos, alinhada com precisão à lente, e o impacto acontece diretamente sobre o rosto do ator. A sensação de dor é real porque é atuação direta, integrada ao cenário pintado. O efeito funciona não por sofisticação técnica, mas pela combinação precisa entre pintura, recorte e corpo humano.

Na cena da aproximação da Lua, a câmera também não se move. O que se move, sobre trilhos, é o cenário e o ator, avançando em direção à lente. É um travelling2 falso, feito na base da força bruta. O cinema ainda não andava — então Méliès empurrou o mundo na direção da câmera.

Talvez o truque mais importante do filme seja a famosa “câmera parada”. Méliès interrompia a filmagem, trocava um objeto ou um ator por outra coisa e continuava a gravar. No resultado final, o corpo simplesmente se transforma ou desaparece. É assim que os selenitas explodem quando são atingidos: um quadro tem o ator, no seguinte ele foi substituído por fumaça, pó ou algum material de palco lançado ao ar. Em alguns casos — não necessariamente nessa cena ou nesse filme —, era utilizado, com muito cuidado, pó de magnésia, ou ainda fumaça criada com uma mistura de resina, óleo e incenso.

Apesar de toda essa engenharia improvisada — cabos, alçapões, polias, fumaça — o filme nunca abandona o palco. Os gestos são amplos, os enquadramentos frontais, e o final, com os astronautas se curvando para o público, deixa isso bem claro. Aquilo ainda é teatro. Só que um teatro que agora sabe usar a câmera a seu favor.

Méliès não criou efeitos especiais como ciência. Criou como ilusão. Madeira, tinta, corpos humanos e cortes precisos foram suficientes para inventar um tipo de espetáculo que o cinema ainda repete mais de um século depois.

Não porque parecia real, mas porque assumia, sem vergonha nenhuma, que era fantasia.

Do sucesso à queda

Há uma ironia inevitável nisso tudo: o cinema que Méliès ajudou a inventar acabou deixando-o para trás. Entre 1896 e 1905, ele foi o nome dominante do espetáculo cinematográfico, mas a rápida industrialização da produção — liderada por Charles Pathé — mudou as regras do jogo. O artesão deu lugar à fábrica.

— mudou as regras do jogo. O artesão deu lugar à fábrica.

Méliès não estava disposto a abandonar sua estética de palco: câmera parada, frontal, efeitos pensados como ilusão teatral. Para ele, aquilo era perfeição. Para o público de 1909, especialmente o americano, já não bastava. A fantasia perdeu espaço para o drama naturalista, e o cinema seguiu adiante. Méliès ficou.

Fontes de pesquisa: EBSCO, Georges Méliès blog, AFI Catalog, Adoro Cinema, FilmSite.org